市指定-民俗文化財1

三番叟5件、神楽2件、車切2件、祭り1件が指定されています。

天王社の凉宮まつり

古川地区につたわる、8月の天王様祭りにおける行事です。

竹を組み合わせて麦わらで囲った小さなお宮の屋形を作り、神への供物を捧げて祀ります。

昭和49年12月4日指定 伊豆市柏久保1097(古川):古川区

加殿子神社の神楽

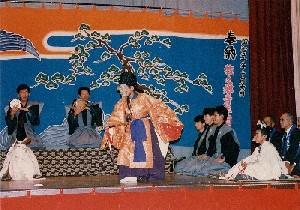

昔懐かしい写真

この神楽(かぐら)は村内の安全と五穀豊穣を祈願して、子神社で10月11日の秋季大祭と元旦の拝賀式に奉納されます。

舞は、一人で舞う下がり葉と剣の舞、2人で舞う狂いの舞の3部から構成されています。舞手の他に笛、太鼓の担当もいますが、舞手の後ろ足になる唐人以外は地区の長男が継承する慣わしでした。神楽の道具を収納する長持には「元治元年(1864年)丑の刻」の墨書があり、それ以前から続いていることが伺われます。

昭和49年12月4日指定 伊豆市加殿404

加殿区保存会

春日神社の三番叟

10月中旬の日曜日に日向春日神社の祭典が行われ、三番叟(さんばそう)が奉納されます。その起源ははっきりしませんが、翁(おきな)の衣装に文化12年(1815年)9月のしるしがあり、それ以前(慶長のころ=徳川幕府初期)から継承されてきたようです。

舞は、翁、千代、黒尉(くろじょう)、地謡(じうたい)などがあり、小道具として面、扇、鈴、笛、太鼓、小鼓などが使用されています。

昭和49年12月4日指定 伊豆市日向98 日向区

熊野神社奉納しゃぎり

シャギリ花車

熊野神社の祭典は、現在2月11日に行われています。

祭典行事は、ご神体をお神輿に移し、定められた行列順序で本社地を出発、途中3箇所の神社跡地に榊を奉納し上之神社に至り、ここを御旅所として神事を行い、昼食後本社地に戻り帰社祭式を終了後直会(なおらい)となります。

行列の後ろにしゃぎり囃子の山車が続きますが、この由来は、文化11年(1814年)に花車を購入し、つけ祭として始めたと伝えられます。しゃぎり囃子は勇壮活発なもので、玉七、にくずし、昇天、やたいの4曲目があり、太鼓、小太鼓、囃鐘、囃笛を使って演奏されます。

昭和61年3月8日指定 伊豆市熊坂910-2

熊野神社しゃぎり保存会

天神社の三番叟

翁の舞

牧之郷の氏神天神社には古くから三番叟が伝えられていて、例大祭に奉納されます。三番叟の多い伊豆地方でも最も伝統の古いものとされています。

例祭の日はときにより変わってきましたが、現在は11月3日文化の日におこなわれています。

昭和61年3月8日 指定 伊豆市牧之郷746-1

天神社三番叟保存会

この記事に関するお問い合わせ先

社会教育課 生涯学習スタッフ

伊豆市八幡500-1

電話:0558-83-5476 ファックス:0558-83-5480

お問い合わせフォーム

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2023年03月01日