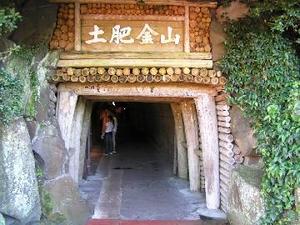

市指定-史跡・名勝

龕附(がんつき)天正金鉱

金鉱最奥部の龕

伊豆の金山は安土桃山時代の天正・文禄・慶長年間に盛んに採掘され、佐渡の金山と並び称せられてきました。伊豆には湯ヶ島、縄地、修善寺、瓜生野の金山がありましたが、この土肥の金山が最古のものです。全長100メートルの奥行きは、全て金槌(かなづち)と鏨(たがね)によって彫られ、要所に空気や水の流れを考えた工夫が凝らされています。

坑内最奥部は入口から約60メートルです。当時の送風技術では限界と考えられていたため、扇状の神庫(ほこら)に金山としては日本唯一の龕(がん)を設置し、山の神を祭って休山しました。

昭和46年11月8日指定 伊豆市土肥2851-1

大見小藤太成家の墓

大見小藤太成家は、この地の豪族大見氏の一族で、伊東氏の一族、工藤左衛門尉祐経の家臣でした。そして伊東祐親と工藤祐経との所領争いのため主命に殉じた武将です。

工藤祐経は、京に出仕している間に伊東の庄を祐親に奪われてしまい、そのため所領を取返えそうと、大見小藤太と八幡三郎行氏に伊東祐親暗殺を持ちかけました。襲撃は失敗し、その子河津三郎祐泰の命を奪ってしまった2人は、祐親の次男祐清の軍勢に討ち取られてしまいました。

この事件が発端となった、曽我兄弟の富士の仇討ちは有名です。

小藤太の邸跡は現在の実成寺で、また、山城は柳瀬の神社付近一帯で空壕や城ヶ平などの地名に昔をしのぶことができます。

墓は鎌倉時代のものですが、塔身は明和5年(1768)に再補修されました。

昭和56年7月1日指定 伊豆市柳瀬

狩野城跡

狩野氏は平安時代後期の11世紀半ばから室町時代後期の15世紀まで約400年にわたり、狩野地区の領主でした。北条早雲が伊豆に攻め込んだときには敵対しましたが、後に狩野城を開城して降伏、小田原に移って後北条氏の家臣団の中枢で活躍しました。

狩野城は、狩野川と柿木川合流点の南側の丘陵地に、急峻な斜面に囲まれ建っていました。深い空堀が各郭を区切るように設けられ、二重堀のあとも見られます。

残っている地名から、戦のない平常時には城内でなく、西側の平坦地に住んでいたものと推測されます。

現在、生活環境保全林として丘陵全体の整備が進み、散策がしやすくなっています。

また、この狩野城を保護・活用し、地域の活性化につなげようと「狩野城の会」というボランティア団体が地域住民により組織され、さまざまな取り組みが行われています。

狩野城の会については下記リンクをご覧ください。

昭和58年2月28日指定

本柿木地区から青羽根地区にかけての丘陵一帯

土肥金山

慶長年間(1600年前後)最盛期を迎えた土肥の金山も、寛永2年(1625)には休山となりました。その後明治の終わり頃に採掘を再開し、昭和40年に閉山するまで、採掘坑道の総延長は100キロメートル、最深部は海面下180メートルに及びます。産出量は推定で金が40トン、銀は400トンで金額に直すと約1500億円になります。

現在は坑内の一部を観光坑道として整備し、一般観光客に公開しています。

昭和59年10月24日指定 伊豆市土肥2726

加藤景廉一族の墓(五輪塔)

北狩野荘北側、線路沿いの祠の中に6基の五輪塔が並んでいます。

景廉は源頼朝挙兵の際に山木判官平兼隆の首級を挙げるとともに、石橋山の合戦では頼朝の窮地を救うなど、功績により各地の地頭に補せられました。

昔、この地区に金剛寺があったといわれ、幕末にはこの墓の下から景廉の孫にあたる善願上人の舎利瓶(遺骨の容器)が発見されました。

-舎利瓶は県指定文化財として、修善寺郷土資料館に展示されています-

昭和61年3月8日指定 伊豆市牧之郷90-2

大見平三家政の墓

この墓は元は中伊豆中学校グラウンドとなっている北側あたり、田んぼなかの「大見塚」と呼ばれるところにあり、一帯は「大見氏陣場跡」と言い伝えられています。

大見氏は古くからこの土地に定着した豪族で、桓武平氏を称していました。子孫は源頼朝が旗揚げをするやいち早く参陣、大いに戦功をたてました。後に本領(大見郷)は惣領家が継ぎ、他の一族は新しい領地に地頭職として移って行きました。

昭和63年4月11日指定 伊豆市柳瀬實成寺境内

田代信綱の墓及び砦跡

田代冠者信綱は狩野茂光(もちみつ)の孫で、韮山蛭ヶ小島の頼朝に仕えたといいます。茂光は大見郷の勢力から領地を守るため、田代に砦を築き信綱を住まわせました。

信綱はその後頼朝の命で義経に従い一ノ谷や屋島の合戦で名を成し、あらためて狩野荘田代郷の地頭に補せられました。さらに承久の乱にても功をたて、和泉国大鳥郷(大阪府堺市)の地頭職を得ています。

田代砦跡は丘上の平地約60坪で、近くの叢林寺境内には田代観音堂があり、信綱の守本尊とされる千手観音が祀られています。裏山の五輪塔及び小石塔は、信綱並びに一族の墓といわれています。

平成6年9月21日指定 伊豆市田代468-2

瀧源寺虚無僧の墓碑

普化宗は、髪を剃らずに袈裟を掛け、天蓋(編笠)に顔を隠し、尺八を吹奏しながら諸国を行脚する虚無僧の宗派で、臨済宗の一派といわれます。

修験宗などとともに普化宗では葬式をしないため、瀧源寺ろうげんじの僧侶は金龍院の檀家となり、金龍院の僧が葬式をしていたようです。ただし、墓のある場所から、埋葬は瀧源寺の境内にされたことがわかります。

平成10年3月25日指定 伊豆市大平1456-1

万城の滝

地蔵堂川の上流にあるこの滝は、伊豆の天城山から湧き出た清流をあつめ、高さ20メートル、幅6メートルの瀑布となって落ちています。以前は裏見の滝として、裏側を歩道が通っていましたが、現在は危険防止のため通行できません。

西側通路の傍らに不動明王2体が祀られていて、古くから修験者の霊場であったことがわかります。

また、周囲には珍しいシダ類や種々の寄生やどり木ぎなどもみられます。

この滝の入口に昭和54年から「萬城の滝キャンプ場」を開設しています。シーズンにはキャンプを楽しむ人たち、涼を求める人たちで賑わっています。

昭和56年7月1日指定 伊豆市地蔵堂

貴僧坊水神社の湧水

水神社は罔像女命(みずはめのみこと)を祀り、寛文13年(1673)字上耕地に創建され、明治6年にこの地に遷座しました。

本殿北側にある境内石垣の下からは、清らかな湧水が多量に出ていて、その下にはわさび田が広がります。境内に近いわさび田は水神社の所有で、氏子が管理栽培しており宮沢と呼んでいます。

平成12年6月26日指定 伊豆市貴僧坊

この記事に関するお問い合わせ先

社会教育課 生涯学習スタッフ

伊豆市八幡500-1

電話:0558-83-5476 ファックス:0558-83-5480

お問い合わせフォーム

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2023年03月01日